PAROLE CHIAVE: Benessere, Sicurezza, Tutela, Prevenzione

IL PATRIMONIO DEI CENTRI STORICI

Le problematiche territoriali – Dal piano paesaggistico all’attuazione del PNRR

21 Gennaio 2025 – ORE 15.00 – 18.00

Palazzo Patrizi Clementi – Sala delle Colonne – Via Cavalletti 2 Roma

PRESENTAZIONE CONVEGNO

Arch. Virginia Rossini

Presidente Associazione A.B.A.C.O. – Già Vicepresidente OAR

La mission dell’associazione culturale A.B.A.C.O. è il benessere sociale, pertanto si pone come obiettivo il contribuire alla diffusione dell’educazione al patrimonio e il porgere attenzione alla cultura architettonica e alla salvaguardia del territorio, cooperando così all’auspicata rinascita di una sempre maggiore coscienza civica.

Altro obiettivo importante prefissato è contribuire a rinnovare e rafforzare il legame dialettico istituzioni-cittadini-territorio, grazie alla maggiore consapevolezza reciproca delle problematiche sociali territoriali e tecniche, e, non ultimo, cercare di promuovere il valore della competenza, unica vera risorsa efficace per realizzare qualsiasi obiettivo che ci si ponga per raggiungere il benessere sociale.

Uno dei principali temi emergenti nell’attuale scena territoriale è una inversione di tendenza rispetto al diffuso inurbamento, che ha prodotto nel tempo una realtà insostenibile nelle nostre città. Pertanto, sempre più cittadini scelgono di abbandonare le aree urbane, ormai invivibili, per orientarsi verso territori più sostenibili.

Il nostro Paese, avente il più alto numero di siti UNESCO al mondo, offre certamente alternative di pregio a città ormai degradate e fragili, principali fonti di inquinamento e di disagio sociale.

L’orientamento si sposta quindi verso il diffuso e ricco patrimonio dei centri storici, costituenti una realtà paesaggistica di grande valore.

Tuttavia, ci si chiede se queste realtà territoriali siano rispondenti alle esigenze collettive attuali, sia riguardo la sicurezza del territorio in senso lato, l’accessibilità dei luoghi, l’adeguatezza abitativa degli edifici, i servizi.

Il convegno ha pertanto l’obiettivo di offrire un contributo alla lettura e divulgazione del patrimonio dei centri storici, nella loro complessità, nell’ottica di una loro futura “rigenerazione”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con il Dipartimento di Storia, Disegno, Rilievo e Restauro dell’Architettura di Sapienza Università di Roma, con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre, con il Dipartimento di Architettura dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Sezione Lazio del F.A.I.

Grazie alla presenza di alti rappresentanti di accademie, romane ed abruzzesi, istituzioni, quali ministeri ed enti locali, di studiosi, portatori di grandi esperienze di ricerca e di pratica sul territorio, e di fondazioni, si auspica di poter offrire un contributo alla conoscenza, alla dialettica tra cittadini e soggetti pubblici, e alla promozione della competenza.

INTERVENTO DI APERTURA

Arch. Lisa Lambusier

Soprintendente per l’Area Metropolitana di Roma e la provincia di Rieti

Il primo spunto di riflessione è sulla difficoltà di riconoscimento giuridico ai fini della corretta tutela dei “centri storici”. La prima forma di tutela approntata per i centri storici, considerati agglomerati urbani con valore culturale in senso lato, è stata di tipo urbanistico ed ancora oggi vige l’attribuzione delle zone “A” ai centri storici, prevista dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Da ciò, è evidente come per la tutela dei centri storici assuma valore non già il singolo manufatto architettonico, ma la completezza dell’insieme che viene riconosciuto come bene paesaggistico.

Parlando di paesaggio e della sua pianificazione è importante evidenziare l’evoluzione degli ultimi venti anni del concetto di paesaggio, che deve essere riconosciuto come SPAZIO APERTO senza confini definiti, come una “tela senza cuciture” composta da valori e relazioni FUNZIONALI, fisici, morfologici, storici, formale (Architettura dei luoghi), e COGNITIVI, percettiva, sensibile, estetica, psicologica.

E’ovvio affermare che il paesaggio va tutelato, vale a dire che i caratteri significativi di un territorio vanno conservati e valorizzati e che gli interventi di trasformazione territoriale devono essere adeguati al contesto paesaggistico. Ma come? Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua due strumenti fondamentali e complementari: il Piano Paesaggistico e la Relazione Paesaggistica.

Il Piano Paesaggistico è un atto di pianificazione territoriale con specifica considerazione degli aspetti paesaggistici, che, sulla base di un’attenta analisi delle caratteristiche dei paesaggi presenti nell’intero territorio regionale, ne individua gli elementi di valore, i fattori di rischio o di degrado, gli obiettivi di qualità e ne determina il regime d’uso e i criteri di gestione, allo scopo di predefinire le modificazioni compatibili in relazione ai valori paesaggistici individuati. La Relazione Paesaggistica, introdotta dal DPCM 12 dicembre 2005, è uno strumento metodologico per la progettazione paesaggisticamente compatibile in aree vincolate rivolto i professionisti allo scopo di elevare la qualità del progetto.

Il tema comune ad entrambi gli strumenti è quello della conoscenza: entrambi si devono fondare, seppure a scala diversa, sulla medesima lettura del contesto, inteso come insieme di natura e storia che nel tempo ha prodotto quello che noi chiamiamo paesaggio, e sul medesimo riconoscimento ed apprezzamento dei luoghi e dei loro valori specifici.

La questione paesistica quindi mette a nudo la RESPONSABILITA’ del PROGETTO, il DOVERE di affrontare PROGETTUALMENTE e alle diverse scale i cambiamenti che la società richiede ed impone, cercando di coniugare l’umiltà della comprensione con il coraggio dell’innovazione.

Nel processo di RINNOVAMENTO-SVILUPPO che punta sulla QUALITA’ del territorio, del paesaggio e dell’architettura sono chiamate in causa tutte le componenti professionali che si occupano di “PROGETTO”.

La QUALITA’ in campo architettonico e paesaggistico è un tema da tempo dibattuto che però sembra sfuggire nella prassi quanto più si cerca di disciplinarlo nella teoria. Sul fronte della progettazione, a qualsiasi scala vari temi sono connessi a quello della qualità, primo tra tutti il tema di una adeguata FORMAZIONE volta a sviluppare una sensibilità, una forma mentis, una naturale modalità di approccio consapevole dei rischi di potenziale irreversibile alterazione.

I progetti sui centri storici: alcune note su formazione e competenze

Prof.ssa Arch. Daniela Esposito

Ordinario di Restauro – Direttrice del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Sapienza Università di Roma

I centri storici costituiscono un tema complesso e articolato in un dibattito che ha origini antiche. Un tema che richiede un’attenzione particolare per aspetti della conoscenza e della conservazione materiale ordinaria e in casi specifici come il sisma o altre catastrofi.

Il progetto sui centri storici, in quanto architettura, tessuto urbano costruito, è progetto architettonico. Progetto nel quale architettura e restauro appartengono alla medesima visione unitaria, in quanto oggetto della medesima ricerca attraverso le testimonianze di una qualificata operatività.

Tradurre un programma di restauro in collaborazione con competenze diverse in vero progetto e poi in operatività di cantiere è atto di architettura ‘moderna’ a pieno titolo.

Si propone, dunque, una riflessione sulle COMPETENZE di ogni architetto che si amalgamano e si incontrano nell’atto progettuale espressamente architettonico tradotto dall’architetto che sa padroneggiare il processo operativo architettonico, contemporanea e attuale. Intorno a questa formazione di base si costruisce un reticolo di competenze e apporti specialistici.

Un esempio positivo è certamente la FORMAZIONE e, in particolare quella di terzo livello (Dottorato, Specializzazione, Master) che lavora su studenti laureati i quali, con un impegno ulteriore di avvicinamento alla storia dell’architettura, al restauro e agli aspetti economico-valutativi, legislativi, gestionali assumeranno competenze ulteriori e capacità nell’intento di mantenere e trasmettere al futuro, nelle migliori condizioni possibili, il lascito del passato. Si tratta di una COMPETENZA orientata alla tutela del patrimonio culturale e dei centri storici; una competenza fra altre che possono essere riconosciute nel percorso formativo ed esperienziale degli architetti. Una competenza che sarà la base per ogni progettista, dopo un’attenta analisi dello stato di fatto dell’opera architettonica e del tessuto urbano, uno studio storico-critico e dunque il RICONOSCIMENTO del valore dell’opera stessa, di ricercare con metodo, caso per caso, nella realtà architettonica di ogni monumento e di ogni contesto urbano dei centri storici, la risposta appropriata e commisurata alla circostanza in esame.

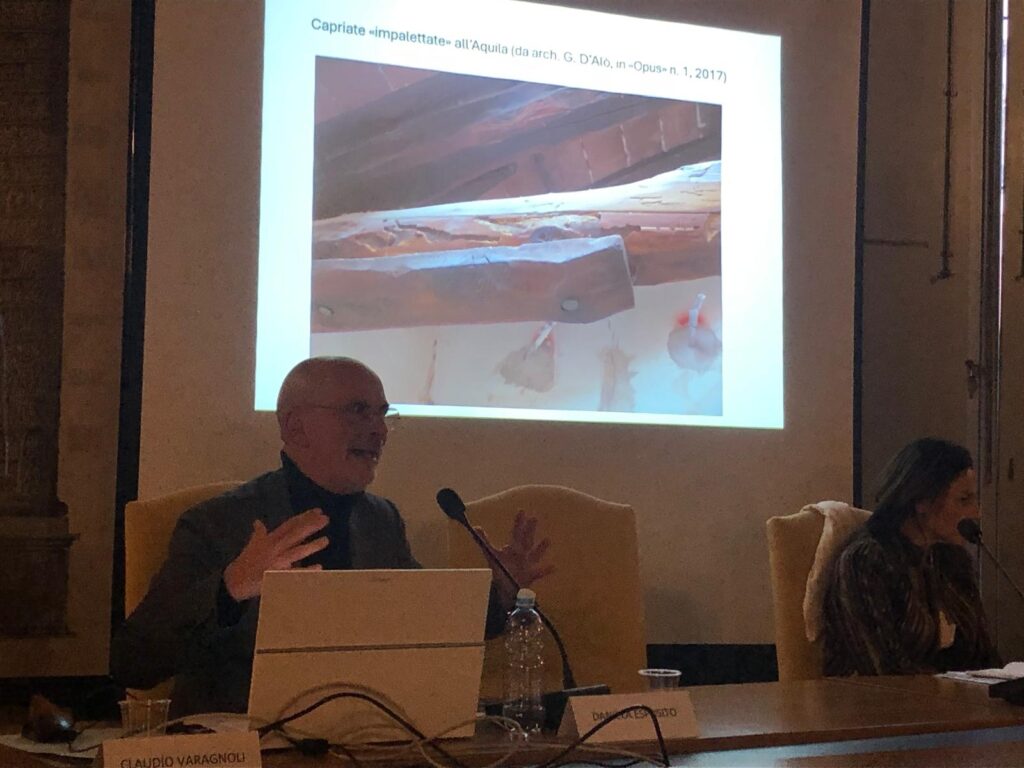

Learning from the walls: tecniche tradizionali e ricostruzione post-sismica in Abruzzo

Prof. Arch. Claudio Varagnoli

Ordinario di Restauro architettonico, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma

Il confronto con la lunga sequenza di terremoti che caratterizza il patrimonio architettonico abruzzese è stato di stimolo nell’impostare programmi didattici universitari, così come consulenze svolte per le istituzioni locali, sia dopo il terremoto del 2009, sia dopo la sequenza sismica del 2016-17. Sono soprattutto i tanti ruderi rimasti nella regione, così come in gran parte dell’Appennino centro-meridionale, che costituiscono per gli studenti un valido banco di prova per la conoscenza delle tecniche tradizionali, così come del comportamento generale della fabbrica sotto l’azione dei sismi. In questo modo sono emersi numerosi sistemi utilizzati per la mitigazione del danno sismico, che rivelano una consapevolezza acquisita dall’esperienza dei cantieri locali, ma anche da contatti con altre aree culturali italiane e straniere. Si pensi all’uso del legno sotto forma di radiciamenti, o catene lignee, molto prossimo a impieghi frequenti nei Balcani o confrontabile con le “reme” veneziane, fino all’elaborata soluzione della gaiola pombalina a Lisbona dopo il terremoto del 1755.

In questo modo, lo studente acquisisce la consapevolezza di una vera e propria cultura costruttiva, superando gli stereotipi della povertà tecnica esecutiva. Ma questo studio, svolto attraverso l’esame diretto, il rilievo e la ricostruzione grafica in assonometria, non è funzionale alla immediata riproposizione nel cantiere moderno, quanto alla verifica della efficacia e della compatibilità delle tecniche contemporanee nei contesti storici e punta a formare dei tecnici esperti della tradizione costruttiva di un certo territorio.

Questo approccio è stato poi riproposto nei piani di ricostruzione post 2009, sui quali sono state svolte consulenze per alcuni comuni abruzzesi, così come in alcuni cantieri di edifici monumentali colpiti dallo stesso terremoto.

Lo studio dei terremoti pregressi ha poi condotto a numerose considerazioni relative alla validità dei programmi di ricostruzione nel tempo, partendo dai primi casi di delocalizzazione, che in Abruzzo si attuano agli inizi del Novecento, a seguito di frane, e trovano ampia applicazione soprattutto dopo il terremoto della Marsica (1915). Questa storia si intreccia con quella delle ricostruzioni post belliche successive alla seconda guerra mondiale, quando le mancate riedificazioni in situ offrono il destro al dilagare della speculazione e dell’abusivismo che hanno sfigurato il nostro territorio.

Nova construrere, sed amplius vetusta servare. La didattica del progetto nei piccoli centri storici

Prof. Arch. Alessandro Camiz, Ph.D

Associato Dipartimento di Architettura, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti – Pescara

La presentazione illustrerà la sperimentazione progettuale condotta durante i due anni della pandemia, tra il 2020 e il 2021 a Castelvecchio Calvisio. Tutto il lavoro progettuale è stato fatto dal Dipartimento di Architettura della Özyeğin University a Istanbul. È pur vero che durante le nostre summer school un gruppo di persone era a Castelvecchio Calvisio, ma noi progettisti abbiamo lavorato in remoto. Il gruppo coordinato da Giorgio Verdiani, dell’Università degli Studi di Firenze, ha svolto un rilievo laser scanner nel 2020 e un rilievo fotogrammetrico da drone nel 2021, ovviamente stando on site. Oggi le tecnologie immersive consentono di fare delle cose molto interessanti per il progetto, e lo abbiamo scoperto durante la pandemia. Durante la prima edizione della summer school nel 2020, con il gruppo coordinato dallo scrivente (La città e le case, Cathedra Gianfranco Caniggia) ci eravamo proposti di individuare le fasi evolutive del tessuto urbano e dei tipi edilizi nella parte antica di Castelvecchio Calvisio. Avendo a disposizione una pianta con il rilievo dei piani terra, fornita dal Comune di Castelvecchio Calvisio e un rilievo laser dell’intero centro storico, che Giorgio Verdiani e la sua squadra stavano eseguendo con un serrato confronto con il gruppo dei progettisti, siamo stati in grado di delineare, secondo la nostra interpretazione, il processo formativo del tessuto edilizio del centro storico come base metodologica per la sua continuazione attraverso il progetto di ricostruzione.

Nel 2020 abbiamo operato intervenendo sulle case esistenti, nel 2021 abbiamo invece progettato nuovi edifici, dimostrando che entrambe le opzioni sono possibili. All’interno delle diverse opzioni di ricostruzione post sisma: com’era dov’era; (quasi) com’era, dov’era; altrove temporaneo; altrove permanente, occorre inserire una nuova opzione, ‘dov’era, come sarebbe potrebbe essere’. Questa strategia progettuale definisce la forma futura e la vita della città come la continuazione del processo formativo individuato del tessuto edilizio, risolvendo in modo dialettico la contraddizione tra conservazione e innovazione.

NOTE

Brandi, C. (1963) Teoria del restauro. Edizioni di Storia e Letteratura: Rome.

Camiz, A. (2012) Venzone, una città ricostruita (quasi) ‘dov’era, com’era’; Venzone, a city rebuilt (almost) ‘where it was and how it was’, “Paesaggio Urbano”, 21(5/6), pp. 18-25.

Caniggia, G. and Maffei, G.L. (2001) Architectural composition and building typology: interpreting basic building. Alinea Editrice: Florence.

Carbonara, G. (1976) La reintegrazione dell’immagine. Bulzoni: Rome.

Rankin, T. (2021) A Report on the 2020 ISAR International Architecture Summer School in Abruzzo. “Forma Civitatis: International journal of urban and territorial morphological studies”, 1(1), pp. 98-105.

La formazione per intervenire sui centri storici – Prepararsi alla professione:

esperienze di formazione post-laurea

Prof. Arch. Michele Zampilli

Ordinario di Restauro Architettonico – Direttore del Master Internazionale di II livello in Restauro Architettonico e Culture del Patrimonio – Dipartimento di Architettura – Università Roma Tre

Prof.ssa Arch. Elisabetta Pallottino

Già Ordinario di Restauro Architettonico – Direttore del Master Internazionale di II livello in Restauro Architettonico e Culture del Patrimonio – Dipartimento di Architettura – Università Roma Tre

Il recupero della bellezza ed il riuso dei centri storici è uno dei filoni più produttivi dell’esperienza didattica svolta nei corsi universitari condotti da Paolo Marconi e dai suoi collaboratori in oltre un trentennio, cioè dalla fondazione della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma Tre. Esperienza didattica che si è sviluppata prima negli insegnamenti universitari di base, con numerose tesi di laurea prodotte, poi nei corsi post-laurea con le esercitazioni progettuali svolte nel Laboratorio di progettazione del Corso di Perfezionamento in Restauro architettonico e recupero edilizio, urbano, ambientale istituito nell’a.a. 1994-95 e poi nel Master Internazionale di II livello In Restauro architettonico e culture del patrimonio, fondato da Marconi, diretto per molti anni da Elisabetta Pallottino e dallo scorso anno dal sottoscritto.

Celleno nel Viterbese, Santo Stefano di Sessanio e Martese in Abruzzo, poi i centri storici colpiti e distrutti dal sisma del 2016-17 come Retrosi nel Comune di Amatrice, Arquata del Tronto ed Accumoli, sono stati i casi di studio prescelti dal Laboratorio di progettazione del Master.

Il quale prevede una prima fase analitica sul campo con letture a diverse scale, dal territorio al dettaglio costruttivo, che consentono di evidenziare i caratteri peculiari del sito e dell’edilizia storica, il lessico costruttivo locale e lo stato di conservazione degli elementi costruttivi tradizionali. La metodologia adottata è un’applicazione dei fondamentali studi di Gianfranco Caniggia sulla processualità delle “strutture antropiche”, di Paolo Marconi e Antonino Giuffrè sui caratteri costruttivi dell’edilizia storica e la cultura sismica locale.

Il progetto di restauro architettonico e urbano si muove con un duplice obiettivo: da un lato quello di recuperare l’uso, la funzionalità strutturale e l’assetto architettonico dei diversi edifici interessati; dall’altro ripristinare i percorsi, le suddivisioni fondiarie, i volumi, e gli spazi aperti di settori del centro impropriamente trasformati o manomessi per restituir loro forme urbanistiche ed architettoniche coerenti con la struttura urbana ereditata.

Analogamente ed a maggior ragione per i centri distrutti dal terremoto ci si è dati il compito di riconoscere e comprendere i valori identitari perduti in modo da mettere a disposizione della comunità e delle istituzioni pubbliche uno strumento di lavoro utile perché i progetti di ricostruzione siano finalizzati a restituire tali valori.

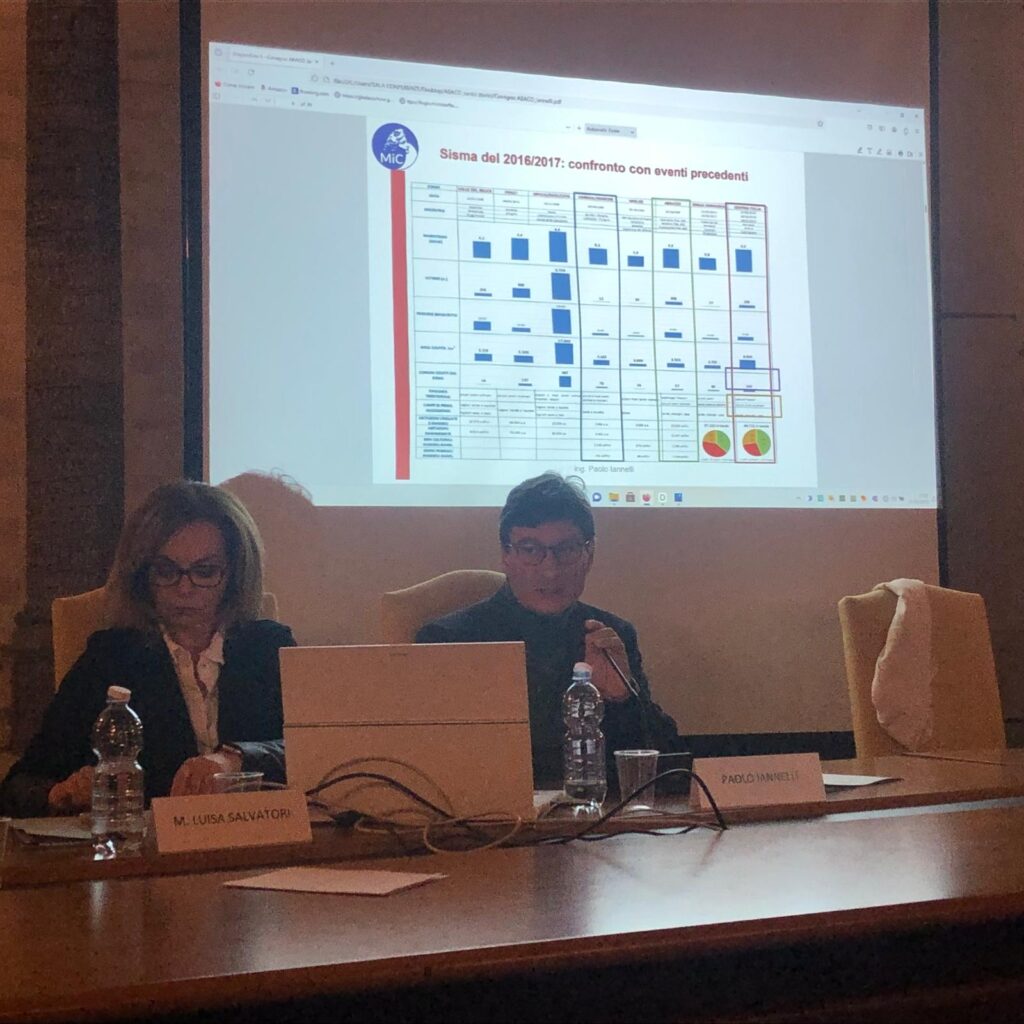

La sicurezza sismica del costruito storico

Ing. Paolo Iannelli – Già Soprintendente di Stato speciale sisma 2016 – MiC

In Italia dopo ogni evento emergenziale ci si riscopre sempre drammaticamente sconcertati dagli effetti devastanti, specialmente sui nostri centri storici, degli eventi naturali più o meno severi che colpiscono il nostro territorio e tutti esprimono la convinta posizione che è indispensabile passare da una cultura della ricostruzione a quella della prevenzione.

Quando vengono colpiti territori ricchi di beni culturali, come lo sono la maggior parte di quelli italiani, tra gli effetti, occorre ricomprendere anche:

- il valore culturale dei beni danneggiati irreversibilmente o addirittura persi

- la perdita della memoria storica

- la perdita di elementi identitari sociali e culturali

- lo stravolgimento di interi contesti ambientali e paesaggistici

- la perdita dei riferimenti della vita quotidiana.

La funzione di tutela non può prescindere dalla prioritaria esigenza di conservazione dei beni, sia mobili che immobili, e quindi dalla sicurezza del costruito storico nei confronti di azioni straordinarie.

La Circolare del Segretario Generale del MiC n. 15 del 30/04/2015 mette in evidenza che la sicurezza strutturale del patrimonio culturale architettonico deve perseguirsi prioritariamente investendo sulla conoscenza più approfondita delle vulnerabilità intrinseche e sulla definizione di interventi, anche di tipo locale, volti alla mitigazione del rischio sismico.

La Circolare sottolinea come in un edificio storico ogni elemento costruttivo, anche se secondario e privo di funzione portante, può influenzare la risposta strutturale in caso di sollecitazioni sismiche.

Le maggiori vulnerabilità sismiche riguardano:

- carenze strutturali limitate e locali

- interventi effettuati su elementi anche se non strutturalmente portanti, ma che hanno comportato modifiche dell’assetto strutturale originario.

La Circolare invita quindi a mettere in atto ‘buone pratiche’, da attuare in occasione di interventi di manutenzione, attuando interventi di ‘riparazione locale’ con effetto di ottenere un ‘miglioramento sismico’ costante. Tali tipologie di interventi peraltro consentono di:

– limitare la durata dei lavori e quindi il tempo di mancato uso

– sanare problematiche derivanti da mancata o ridotta manutenzione ordinaria o da interventi

non coerenti con l’architettura originaria e dannosi nei confronti della sicurezza sismica

– riadeguare funzionalmente la parte impiantistica spesso non più rispondente agli standard

attuali.

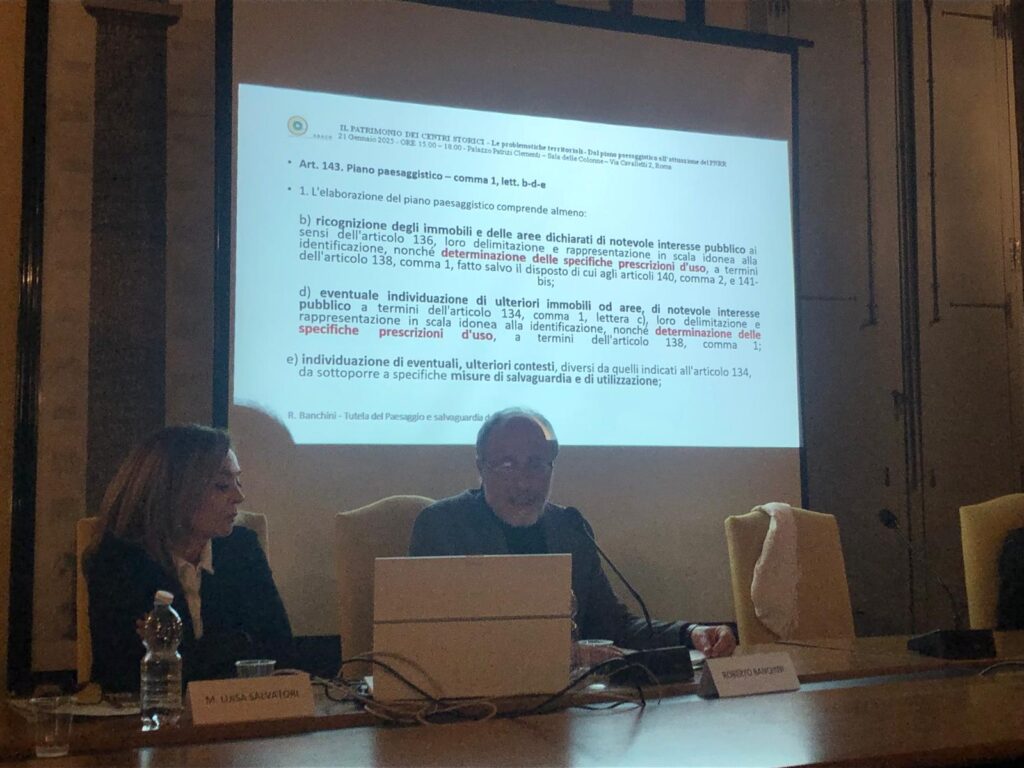

Tutela del paesaggio e salvaguardia dei centri storici

Arch. Roberto Banchini

Già dirigente MiC – Docente Scuola di Specializzazione Beni architettonici e Paesaggio – Sapienza Università di Roma.

Il contributo intende soffermarsi sulle notevoli opportunità offerte dalla normativa di tutela del paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte III) ai fini della salvaguardia dei centri storici: il riferimento, in particolare, è al dispositivo che prevede di dotare le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 (le quali possono coincidere con un centro storico, o includerne uno, o più di uno, nel perimetro dell’ambito sottoposto a tutela) di specifiche norme di gestione, sia intervenendo sui singoli provvedimenti dichiarativi, sia operando in sede di redazione dei Piani paesaggistici; e, ancora, all’operatività di questi ultimi estesa all’intero territorio regionale, in virtù della quale parimenti in sede di pianificazione possono essere messi a punto complessi di indirizzi e direttive (da recepire da parte dei Comuni nei propri strumenti urbanistici) finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema insediativo storico anche al di fuori delle aree tutelate.

Tali dispositivi appaiono vocati, in particolare, a far fronte a due rilevanti problematiche: l’una concernente il tema della manutenzione ordinaria e delle trasformazioni quotidiane e minute, non di rado sottovalutato e invece potenzialmente esiziale per la stessa riconoscibilità dei nostri centri storici, laddove (ancora troppo spesso) essi appaiono investiti da processi di incontrollata e diffusa propagazione di micro-interventi incongrui il cui sommarsi induce la compromissione – fino ai limiti della cancellazione – dei tratti identitari, materici e d’immagine, dell’antico tessuto edilizio; l’altra, concernente la necessità di prevedere, laddove ancora libere, opportune aree di rispetto attorno agli antichi nuclei storici, in modo da conservarne intatto l’originario e indispensabile rapporto di intervisibilità con il contesto circostante. Su tali aspetti appare utile fare il punto attraverso (alcune) esemplificazioni relative tanto al caso delle singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico, sia al caso degli insiemi di direttive e di indirizzi messi a punto dai Piani paesaggistici di più recente formulazione, non di rado peraltro anche concernenti questioni che vanno oltre gli aspetti formali del costruito, quali quelle delle destinazioni d’uso, o del contrasto alle dinamiche di abbandono degli antichi centri.

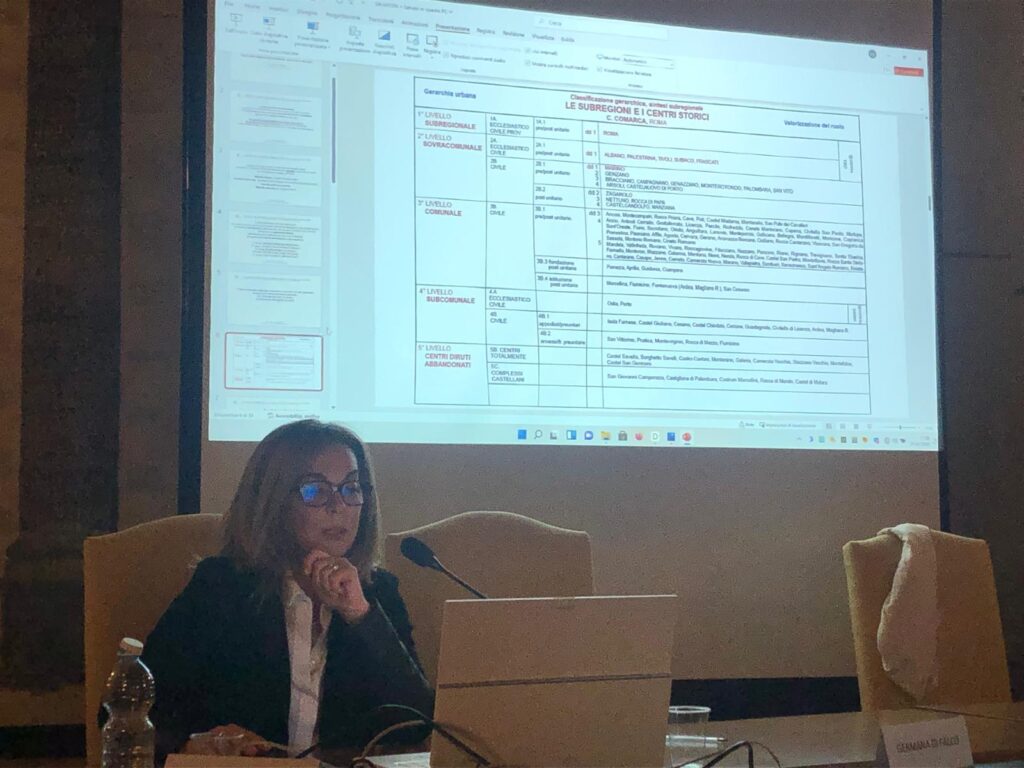

Il ruolo della Regione nella tutela dei centri storici del Lazio

Arch. Maria Luisa Salvatori

Dirigente Regione Lazio – Settore Urbanistica

Cenni introduttivi su:

- Definizione degli “insediamenti urbani storici” individuati e perimetrati nel PTPR vigente, quali beni tipizzati vincolati ai sensi dell’art 134 c. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, riguardanti i centri storici comprendenti quelli di antica formazione , che hanno dato origine alle città contemporanee , nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo, con relativa fascia di rispetto per una profondità di centocinquanta metri.

- Criteri di delimitazione e rappresentazione sulla cartografia del PTPR approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021;

- Norme di tutela degli insediamenti urbani storici perimetrati e relative fasce di rispetto e, più in generale, del paesaggio storico regionale considerando nel loro insieme, città storiche, comuni e centri minori nel loro contesto territoriale e sociale.

Breve illustrazione degli studi svolti nelle fasi di formazione del PTPR, volti alla valorizzazione attraverso la salvaguardia attiva del paesaggio urbano storico, riconoscendo le gerarchie urbane e le diverse tipologie dei centri storici, sotto il profilo della identità territoriale, politico-sociale e urbanistica.

Indicazioni operative nei procedimenti amministrativi volti alla espressione dei pareri sugli strumenti urbanistici attuativi e dei titoli autorizzativi su singoli interventi edilizi in centro storico _ Pareri paesaggistici e verifiche di conformità ex art 55 delle norme del PTPR e autorizzazioni paesaggistiche ex art 146 del D.Lgs 42/2004

Cenni ai casi di autorizzazione paesaggistica semplificata o di esonero per gli interventi indicati dal DPR 31/2017 _ Specifica disciplina per il centro storico della Città di Roma Capitale

Strumenti e metodi omogenei e condivisi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio urbano storico introdotti dalla disciplina di tutela del PTPR, elaborato mediante il procedimento della copianificazione ed approvato con l’intesa fra Regione e Ministero della Cultura.

PNRR e Rinascimento Urbano: come moltiplicare gli effetti per il rilancio dei centri storici

Prof.ssa Germana Di Falco

Esperta URBACT e SINERGIE – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il PNRR ha svolto e svolge una funzione importante di catalizzatore di azioni per la riqualificazione dei centri storici sia per quello che riguarda gli investimenti di rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sia per quanto riguarda una serie di azioni complementari come, ad esempio, quelle incluse nella missione 1 sulla valorizzazione del patrimonio culturale o quelle della missione 5 sui Piani Integrati Urbani. Questa funzione di innesco del PNRR va, tuttavia, sfruttata come elemento di sistematizzazione e di capitalizzazione di progettualità e idee che può fungere da premessa per una strategia di lungo termine e di ampio respiro per il rilancio dei centri storici che agganci anche altre risorse, europee e nazionali, della politica di coesione. Conoscere il panorama delle opportunità disponibili e attivare un approccio virtuoso di finanza integrata – vale a dire avere chiaro il piano strategico di rilancio dei centri storici, declinarlo in una roadmap e costruire una matrice di finanziabilità per dare gambe alle idee – è la strada che verrà presentata, attraverso una serie di esempi concreti, per non vanificare l’opportunità che il PNRR rappresenta e per gestire in maniera anticipata la versa sfida che il PNRR pone ai Comuni che è quella della sostenibilità finanziaria nel tempo delle iniziative su cui si sono concentrati gli investimenti del PNRR. E’ una partita che svolge un ruolo chiave sia per completare in maniera adeguata il processo di trasformazione strutturale a cui il PNRR lega la ripresa e la resilienza del nostro Paese sia per posizionare, nella prospettiva della futura Agenda Urbana, il tema del rinascimento urbano e del rilancio dei centri storici nella programmazione 2021-2027.

I luoghi del Cuore FAI. Una strategia per il territorio

Dott.ssa Marilda De Nuccio Archeologa

Vice Capo Delegazione FAI Roma – Delegata Regione Lazio

“I Luoghi del Cuore FAI” è un progetto nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, per quei luoghi che gli uomini hanno amato, vissuto, intravisto, sognato, con nostalgia ricordato. È una delle grandi campagne nazionali per dare voce alle persone e rappresenta la più estesa e capillare mappatura di beni storico-artistici e paesaggistici italiani da tutelare e valorizzare. Il valore di tale mappatura risiede nel suo essere costruita “dal basso”, grazie alla passione e alla mobilitazione di centinaia di migliaia di cittadini che segnalano i luoghi per loro importanti: beni non solo di valore storico-artistico o naturalistico, ma soprattutto luoghi di valore identitario L’impatto territoriale del progetto I Luoghi del Cuore è sempre crescente: per il numero di voti che ricevono i luoghi, per l’attenzione mediatica suscitata e l’aumento degli interventi e perchè rappresenta non solo un esempio concreto e positivo dell’opera del FAI per i territori e le sue comunità, ma per essere una vera e propria “porta di ingresso in nuovi contesti” per la Rete Territoriale. Il progetto “I Luoghi del Cuore” rafforza la consapevolezza del valore identitario dei beni più votati, generando spesso effetti virtuosi che vanno oltre l’azione diretta del FAI, e possono diventare dei veri e propri “Fulcri” per la Rete territoriale Grazie a “I Luoghi del Cuore” il FAI ha sostenuto fino a oggi circa 163 progetti in 20 regioni: interventi di restauro di edifici e paesaggi per la tutela, la fruizione o la riapertura al pubblico e attività di valorizzazione, che spesso hanno creato circuiti virtuosi e permesso così di attrarre altri fondi e portato a una vera svolta nel destino dei luoghi.